En mars 2025, une enquête de terrain fouillée de 177 pages de l’ONG Attac Maroc, passée inaperçue, est venue décaper le vernis officiel qui entoure la filière halieutique. Derrière les discours sur la modernisation et la durabilité, émerge une réalité paradoxale : un pays riche en poissons, mais dont l’accès demeure un luxe pour une large partie de la population.

Ahmed Zoubaïr

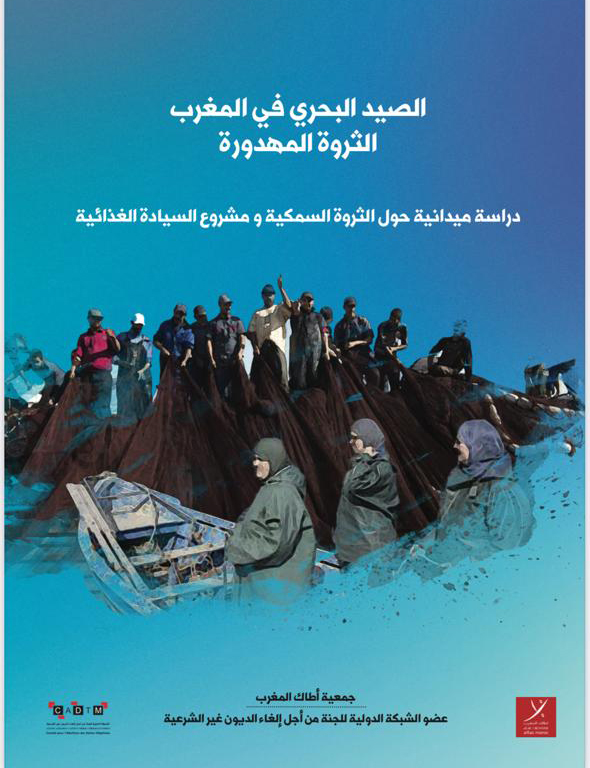

« Intitulée » la pêche au Maroc, la richesse gaspillée », l’étude rédigée en arabe met en lumière la persistance de pratiques qui mettent à mal l’écosystème marin.

Au royaume de la sardine, le peuple mange du vent. Les données compilées rappellent une évidence glaçante : le Maroc n’est pas pauvre en ressources marines, bien au contraire. Chaque année, ses côtes longues de 3000 km livrent des quantités astronomiques de sardines, maquereaux, poisson blanc et autres délices marins. Mais au lieu de remplir les assiettes locales, cette manne bleue file dans des containers frigorifiques à destination de l’Europe et de l’Asie. Résultat ? Tandis que les ports débordent de cargaisons pour l’export, les familles marocaines doivent compter leurs dirhams pour acheter un poisson qui, théoriquement, devrait être la « viande du pauvre » surtout face à l’envolée spectaculaire des prix des viandes rouges. Une véritable injustice alimentaire : trop de poissons pour le marché mondial, pas assez pour la cuistance locale.

Les damnés de la mer

Sans eux, point de poisson. Ce sont les marins-pêcheurs dont les conditions de travail sont pénibles. Ils affrontent la houle au quotidien, mais la véritable tempête se joue à terre. Une enquête menée auprès de 71 marins-pêcheurs (dont seulement 6 femmes) répartis entre Safi, Agadir et Tan-Tan, montre des trajectoires cabossées. La majorité (82 %) sont mariés, avec à charge des familles plus ou moins nombreuses (3 à 5 bouches à nourrir), mais leurs revenus dépassent rarement quelques milliers de dirhams. Le niveau scolaire de ces forçats de la mer est dramatiquement faible : 32 % n’ont jamais franchi la porte de l’école, 42 % s’arrêtent au primaire, et à peine 3 % atteignent le lycée.

Côté prises, l’évidence s’impose : 90 % des marins interrogés affirment que les captures se sont effondrées depuis les années 1990, quand les filets revenaient pleins de poissons. Aujourd’hui, il faut parfois pousser les barques à 60 voire 80 milles au large, quand une dizaine suffisait autrefois. À terre, la machine continue à tourner à plein régime : plus de 70 % des poissons sont exportés, laissant des miettes pour le marché local.

Même la répartition interne est biaisée : pour un sardinier , les marins ne touchent que 60 % de la valeur de la prise, l’armateur gardant le reste.

Derrière les discours de “modernisation” de la filière se cache une réalité sociale peu reluisante , du fait de salaires de misère (autour de 4 200 dirhams pour les mieux lotis, bien moins pour la majorité) sans commune mesure avec les risques du métier et sa pénibilité.

Les ogres des profondeurs

Les maîtres du large ne sont pas les opérateurs de la pêche artisanale, mais les gros poissons qui ratissent les fonds marins jour et nuit. Chalutiers industriels, navires-usines, technologies dernier cri: une flotte qui pompe sans relâche les ressources halieutiques, laissant derrière elle des eaux appauvries.

Sous couvert de “modernisation”, de « régulation » et de “stratégie nationale”, des licences de pêche, révèle l’enquête de Attac Maroc, ont été accordées aux plus puissants, quitte à reléguer les petits. Résultat : la sardine, autrefois abondante, se raréfie, et certaines espèces disparaissent des zones côtières.

Les quotas officiels montrent l’ampleur du déséquilibre : une seule unité de pêche industrielle peut avoir droit à 2 700 tonnes par an à Laâyoune, ou 2 000 tonnes à Dakhla, alors que les barques artisanales, elles, peinent à se remplir.

Le grand bradage en haute mer

Les accords de pêche conclus avec des partenaires étrangers ressemblent plus à des soldes qu’à un partenariat équilibré. Pour quelques millions d’euros, des flottes venues d’ailleurs se voient offrir le droit de puiser dans les eaux marocaines, tandis que les pêcheurs locaux comptent les arêtes. L’accord Maroc–Union européenne 2019-2023 prévoyait un soutien financier de 208 millions de dirhams par an (environ 19 M€), soit à peine le prix de quelques cargaisons de poisson, alors que la valeur des captures réalisées par les navires européens dépassait largement cette somme.

Les retombées économiques promises s’avèrent maigres, mal réparties et souvent absorbées par des armateurs au fonctionnement opaque. Selon les chiffres officiels, 92 navires européens ont été autorisés à pêcher dans les eaux marocaines, principalement espagnols, portugais et français. Pour les communautés locales, cette ouverture massive se traduit par une raréfaction accrue des ressources et une concurrence déloyale.

Dans les ports, la frustration est palpable : à quoi bon se tuer à la tâche si des navires étrangers raflent la mise avec l’accord des pouvoirs publics ? La majorité des gens de la mer vivent ces accords comme une dépossession. Pire encore : l’opacité des négociations alimente un sentiment d’injustice. Moins de 5 % de la valeur des licences européennes bénéficie directement aux communautés côtières, le reste étant absorbé par le budget central ou par des opérateurs privés privilégiés, indique le rapport de Attac.

Le poisson file vers l’Europe, les devises prennent parfois des chemins détournés, et les travailleurs de la mer restent en rade.

Mer vidée de son avenir

La mer marocaine, jadis promesse d’abondance, ressemble aujourd’hui à un champ de bataille écologique. Surpêche, pêche illégale, pollution industrielle et réchauffement climatique sont autant de facteurs préjudiciables au patrimoine halieutique national et à sa préservation dans un esprit de durabilité. En 2025, les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme, sur la diminution des stocks de sardines, pilier de la pêche marocaine, qui ont atteint un seuil critique : le nombre de géniteurs est désormais insuffisant pour garantir le renouvellement naturel de l’espèce.

Les récifs, abîmés par le chalutage et atteints de blanchissement du fait de la hausse des températures, s’éteignent en silence. Près de 40 % des espèces de coraux recensées sont déjà menacées, victimes du réchauffement et de l’acidification : un tiers du CO2 émis depuis les années 1980 s’est dissous dans l’océan, provoquant blanchissement et chute de biodiversité. La base même de la chaîne alimentaire, le plancton, s’amenuise : une perte de 1 % de biomasse par an depuis 1950, soit une chute cumulée de 40 %, prive de souffle tout l’écosystème marin.

L’oxygène dissous recule lui aussi : les océans ont perdu jusqu’à 3,3 % de leur teneur entre 1970 et 2010, entraînant l’asphyxie de nombreuses espèces.

Pendant ce temps, les grands armateurs continuent de pomper les fonds marins pour réaliser des records à l’export et s’enrichir encore davantage. D’ailleurs, les prises ont été multipliées par plus de quatre en quarante ans, mettant le poulpe au bord de l’effondrement et fragilisant des espèces comme le thon rouge. Les conséquences sont visibles : 271 espèces marines sont officiellement menacées au Maroc en 2025, dont 85 poissons, 23 crustacés et 20 mollusques. Tandis que les profits s’envolent, les lagunes côtières s’asphyxient, les coquillages se contaminent et les marins se découragent. L’alerte n’est plus une projection : c’est un constat documenté, chiffré, implacable. Mais entre les diagnostics scientifiques et les choix politiques, il y a tout uen …mer

L’illusion bleue de l’aquaculture industrielle

Derrière les promesses d’une mer régénérée et d’une souveraineté alimentaire retrouvée, l’aquaculture cache une mécanique absurde : il faut en moyenne 3 kilos de poissons sauvages réduits en farine et en huile pour produire 1 kilo de bar ou de daurade d’élevage, ce qui transforme chaque cage flottante en aspirateur de ressources. Résultat : loin d’alléger la pression sur les stocks, l’élevage marin l’aggrave et creuse davantage le gouffre écologique.

À cela s’ajoutent des pratiques lourdes de conséquences : recours massif aux antibiotiques, rejets d’aliments non consommés qui saturent lagunes et estuaires, et dépendance structurelle à des souches importées. Le revers de la médaille est clair : prolifération d’algues nuisibles, contamination des coquillages, et risques sanitaires pour les populations locales. Au Maroc, le secteur aquacole reste encore marginal en production réelle – à peine 1 600 tonnes en 2020 pour un objectif affiché de 200 000 tonnes à l’horizon 2030. Mais ses ambitions sont démesurées : plus de 1 000 hectares de concessions côtières déjà distribués, souvent à coups de décrets, avec des investisseurs étrangers aux commandes et des agences publiques réduites au rôle de chambre d’enregistrement.

Le ministre de tutelle promet monts et merveilles , mais on récolte des coquilles vides : moins de 0,3 % de la production halieutique nationale provient aujourd’hui de l’aquaculture, malgré les milliards de dirhams mobilisés. Derrière les filets rutilants des fermes aquacoles, ce sont les côtes nationales qui paient (toujours) la facture.

Le festin européen sous pavillon marocain

Depuis plus de trente ans, les navires européens se livrent à une activité intense dans les eaux marocaines. Les belles formules sur la « durabilité » et la « coopération gagnant-gagnant» sont en butte à une triste réalité : des chalutiers de plus de 80 mètres, longs comme des stades de football, ratissent l’Atlantique. Les accords reconduits légalisent un prélèvement massif : quelques dizaines de millions d’euros de redevances d’un côté, pour des captures dont la valeur marchande dépasse de quatre à cinq fois cette compensation, de l’autre.

Les données officielles confirment ce que tout marin constate: plus de 56 % des espèces halieutiques évaluées au Maroc sont en situation de surexploitation. Sardine, poulpe, merlus, anchois : les stocks s’épuisent à vue d’œil.

Pendant ce temps, les décisions se prennent dans des comités mixtes opaques, où la société civile marocaine n’a aucun droit de regard. Résultat : un pays qui se complait dans son statut d’exportateur de sa richesse halieutique à l’état brut au détriment de la promotion d’une industrie de transformation à haute valeur ajoutée, créatrice de richesse et d’emplois. Une réalité à contre-courant des pratiques de l’économie bleu dont se gargarisent les responsables du secteur et qui ne fait qu’aiguiser l’appétit des requins de la mer.