Alors que la résolution 2797 du Conseil de sécurité et le discours royal du 31 octobre 2025 ont ouvert la voie à une solution politique au conflit du Sahara, des questions épineuses peuvent surgir en amont de la mise en œuvre du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine. Délimitation territoriale, légitimité électorale, tensions tribales : le consensus tant espéré pourrait se heurter à une réalité locale complexe.

Abdellah Hafidi Sbai *

Au fil des articles que j’ai publiés récemment — que ce soit avant la résolution 2797 des Nations Unies ou après le discours royal du 31 octobre 2025, désormais érigé en fête nationale baptisée Fête de l’unité — j’ai longuement abordé les conditions qui entoureront, à l’avenir, la mise en œuvre de l’autonomie sous souveraineté marocaine au Sahara. Des conditions qui pourraient freiner son application et entraîner la région dans des conflits tribaux dont elle n’a nul besoin.

J’ai évoqué deux facteurs particulièrement difficiles à résoudre ou à harmoniser :

A. Le périmètre géographique concerné par le futur régime d’autonomie : s’agira-t-il uniquement de la zone précédemment occupée par l’Espagne, allant de Tarfaya à Guerguerat et libérée lots de la Marche verte en 1975? Ou faudra-t-il y inclure également la région de Guelmim-Oued Noun ? Cette dernière a toujours été impliquée — positivement comme négativement — dans les événements marquants du Sahara.

Si le Maroc décide d’intégrer la région de Guelmim-Oued Noun dans le territoire concerné par l’autonomie saharienne, il pourrait courir le risque d’y entraîner une région dans un conflit dont elle pourrait bien se passer…

Les habitants de la région de Guelmim-Oued Noun auront bien du mal à accepter qu’on les écarte aussi facilement de la région saharienne, avec tout ce qu’elle implique — en bien comme en mal. Les tribus qui composent cette région, notamment celles de l’alliance Tekna et en particulier la tribu Aït Oussa, ont versé leur sang pour maintenir l’unité du Sahara, de ses frontières nord jusqu’à ses confins. Le danger, ici, est de voir s’enflammer un conflit latent entre deux grandes familles influentes, bien implantées dans la région et en relation étroite avec les cercles du pouvoir profond, susceptibles d’influencer toute décision future dans le dossier.

B. Le second enjeu concerne les électeurs : qui aura le droit de voter dans le cadre des scrutins futurs censés désigner les organes de gouvernance régionale (parlement et exécutif de l’autonomie) ?

Les listes électorales validées par la MINURSO seront-elles seules prises en compte après leur mise à jour ? Faudra-t-il y ajouter les personnes non reconnues par les notables tribaux des deux camps ? Ou bien élargira-t-on la participation à l’ensemble de la population de Guelmim-Oued Noun dans sa totalité ?

Ce dernier scénario changerait profondément la donne démographique : la population de cette région — composée des tribus Tekna, des habitants de Tan-Tan, Assa-Zag, Sidi Ifni, Aït Baâmrane, Aït Rkha, Majjat, et bien d’autres — dépasse largement celle des provinces sahariennes historiquement héritées de la colonisation espagnole, avec une estimation allant jusqu’à deux tiers de plus.

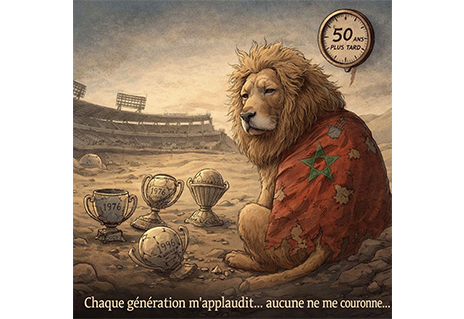

La population du Sahara historique, hérité de la colonisation espagnole, acceptera-t-elle l’intégration des habitants de Guelmim-Oued Noun dans le périmètre de l’autonomie ?

Et, à l’inverse, la population de Guelmim-Oued Noun tolérera-t-elle d’être écartée de la région saharienne avec laquelle elle partage l’histoire, les liens tribaux et les sacrifices ?

C’est là tout le nœud du conflit, déjà amorcé par la déclaration du président du Conseil régional de Laâyoune, suivie par la réaction du président du Conseil provincial d’Assa-Zag, et une vague de prises de position émanant de dizaines d’acteurs de la société civile saharienne, de Guelmim jusqu’aux confins sud. La guerre des mots bat son plein, et ce n’est que le début… Que Dieu préserve le Maroc de ce qui pourrait suivre.

La question de la délimitation géographique du territoire sur lequel s’appliquera l’autonomie sous souveraineté marocaine et celle des électeurs habilités à désigner les institutions régionales — parlement autonome, gouvernement local, communes — constituent des étapes cruciales dans le processus.

Si le Maroc, avec l’appui de l’ONU et le soutien affirmé des États-Unis, parvient à trouver un consensus sur ces deux points, ce sera une victoire stratégique et la moitié du chemin sera faite.

Dans le cas contraire, le dossier risque de stagner encore longtemps, et de plonger dans une léthargie dangereuse : un malade laissé en salle d’attente, souffrant d’insomnies politiques et de fièvres diplomatiques auxquelles même les meilleurs médecins en géopolitique auront du mal à trouver un remède. Et l’affaire pourrait alors traîner… des décennies durant. w

* Chercheur spécialisé dans les affaires sahariennes et mauritaniennes